目录

自序 帝国的手术 001

开篇 天朝的渡口 001

001 繁华的天津

003 半个首都

004 “阿拉”天津

第一章 帝国的盲肠 007

009 曾国藩“剃头”

010 大清“河豚”

013 入京“剃头”

016 直隶风暴

016 此间吏治极坏

018 老“曾”常谈

020 抽心一烂

022 神鞭天津卫

023 天津惨案

025 鸡蛋大白薯

027 清政府“不作为”

030 蹚雷先锋

030 此去津门,有去无回

032 津门“地雷阵”

034 内疚神明

第二章 首都2?郾0版 037

039 “痞子”李鸿章

040 “痞子”入津

042 众怒不犯

046 天津静默升级

046 “条”与“块”

048 设置“天津海关道”

050 人事资源

053 日本人来了

053 “通情好、结和亲”

056 平等条约

059 海河上的星条旗

060 热情的李鸿章

062 流逝的琉球

064 夫人外交

第三章 救治大灾荒 067

069 抗灾紧急行动

070 人间地狱

072 应急机制

074 民为邦本

076 特大火灾

077 夺命大火

079 士绅的力量

083 盛宣怀赈灾

084 深入一线

086 景州赈案

090 “爱国”的鸦片

090 林则徐对鸦片的新看法

092 待到罂粟烂漫时

第四章 越轨挤奶 097

099 上海滩奶牛

100 千丝万缕

103 保卫上海

106 天津的“越轨”

106 上海事故

108 云南危机

110 中堂能见其大

113 关注天边的“炫奇大会”

113 商战救国

117 立国之本

第五章 资本的贞操 121

123 大清“比基尼”

124 谁是老大

126 “冷钱”热流

128 万能“洋”皮

130 股市风潮

131 魔瓶“开平”

133 泡沫破碎

137 地产大鳄

137 天津投资客

139 上海弄潮儿

141 危机遇难者

144 大盗首善胡雪岩

145 作茧自缚

147 穿别人的鞋, 走自己的路

149 点金之术

154 胡大善人

157 冰山融化

第六章?摇“床”下潜水 163

165 李鸿章恋“床”

166 枪杆子里出政权

168 人是关键

172 潜水艇未挂龙旗

173 秘密武器

175 大清雄起

177 小手器械

第七章 太后转轨 181

183 李鸿章 “驴打滚”

187 醇亲王“开瓶”

190 冷遇铁股票

193 慈禧出任“代言人”

196 中南海锅炉放汽

199 张之洞入瓮

200 卢汉铁路

203 紫禁城打鼾

203 中国又睡觉了

205 与时间赛跑

206 保卫大东北

210 冤大头老佛爷

213 北京通车了

216 洋官员“接轨”

第八章 直隶总督讲圣训 219

221 圣训重来

225 朱元璋创意

227 雍正的高潮

231 “宣讲圣训”好饭碗

自序 帝国的手术

1

改革的手术究竟要从哪里下刀?

是从脚趾头开始,到天高皇帝远的蛮荒边塞进行试点,成则全面推开,东方风来满眼春;败则当做交学费,无伤大局,以收小步快跑稳妥之效?

还是从心脏开始,在最具示范效应的京畿重镇推行,以期登高一呼,天下景从,却要承受破釜沉舟的巨大风险?

这对于19世纪60年代的清帝国,似乎并非一个艰难的抉择。

在经受了内忧( 太平天国动乱 )外患( 第二次鸦片战争 )的双重考验之后,帝国已经深刻地认识到若再不改革的话,等待这个国家,至少这个政权的,只有灭亡的命运。

他们几乎毫不犹豫地选择了心脏手术。

主政的恭亲王当然没有想到,这场仅仅是为了救亡图存的变革,不仅真的在危急时刻挽救了大清帝国,而且居然还缔造了一个为期三十年左右的“同光中兴”。

2

帝国的心脏,就在直隶,那个紧紧包裹着伟大首都的天下第一省。

曾国藩被选中作为改革的先锋来蹚地雷阵,因为在恭亲王眼中,他身上有着大清官场最为稀缺的两种资源:一是改革的经验。这得自于其为了有效应对太平天国而“超常规”进行的一些实践探索;二就是勇气和煞气。这得自于其在战争中杀人如麻而赢得的“剃头”称号。还有一点,他是个汉人,还没有进入真正的核心圈,一旦触及“既得利益集团”,或许更能放得开手脚。

这些稀缺资源,另一个人身上也有。那就是曾国藩的学生李鸿章。他在曾国藩之后出任直隶总督,并在这个位子上牢牢地坐了二十多年。

从曾国藩出任直隶总督的那一刻起,京畿重地开始成为晚清改革的试点。曾国藩上任前,慈禧太后四次接见,频率之高,十分罕见;而在李鸿章时期,其与历届掌握实权者( 恭亲王、醇亲王、庆亲王 )的关系更是亲密无间。

3

选择了天子脚下的直隶进行改革,比起遥远的小渔村来,自然更为艰难。帝国的心脏手术,比起脚趾头手术,对于操刀技术、尺度分寸的要求,自然更高。万众瞩目之下,需要技巧和智慧,更需要勇气和恒心。

可以说,直隶正是晚清改革的主舞台,内政、外交上的几乎所有大剧目,都在这里上演,并影响到全国,乃至全世界。这里的土地和人民,也最强烈、最直接地受到这些改革举措的影响,从而摸索出自己的应对之道。因此,这里是最为前卫的,同时也是最为保守的;这里是最为西化的,同时也是最为抗拒西化的;这里能生产出先进的潜水艇,同时也出现了大规模破坏铁路和电线的现象;这里涌现了许多“洋务”明星,同时也诞生了无数的义和团……

在直隶这个舞台上发生的一切改革故事,对于全面剖析晚清以至民国的改革史,具有独特而难以取代的标本意义。

4

发端于19世纪60年代的大清改革,以甲午战争为分水岭,大致可以分为两段。

前一段为期30年的改革,重点在于经济方面,而尤以国防军工建设为重,史称“洋务运动”。这一轮改革,缔造了“同光中兴”。大清国的综合国力,与改革之前相比,发生了根本性的变化,已经初步建立了近代化工业的框架轮廓,日渐找回了自鸦片战争后久违的大国感觉。

甲午战争之后,败于蕞尔小邦日本的耻辱,令朝野上下深受刺激,政体上存在的弊端,成为人们思考的重点。这随即导致了政治上的巨大分裂。这种分裂,表面上看是意识形态之争,最初体现为“是否政改”之争,随后又体现为“如何政改”之争( 改良vs革命 ),骨子里却依然是极具中国传统的利益之争、权力之争、党派之争。极右而盲动的戊戌变法,极左而同样盲动的义和团运动,看似针锋相对,其实都是甲午战败巨大刺激导致的心理失常和行为失范。

在亢奋之中,帝国最后走上了第二轮改革的道路,史称“晚清新政”。前后两段改革,区别是显著的:前者侧重经济基础,后者侧重上层建筑;前者主要是依靠现有体制进行改革,后者主要是对现有体制本身进行改革。这无疑是一种传承、提升、进步。

但是,问题在于,精英阶层似乎彻底否定了第一轮改革的稳健作风,而在第二轮改革中试图进行质的飞跃。他们将绝大多数精力都投放到了对万能“主义”的寻找以及试验,更为基础和根本的经济建设被撂在了一边。这直接导致了帝国大厦的头重脚轻,最后自行解体。

当我通过十多年的研究和思考,勾勒出以上的晚清改革线路图的时候,自己也是大惊失色,不是因为这种非主流的解读结论,而是因为这种解读过程深深地触及了中国近代史的软肋——令人眼花缭乱的各种“主义”大旗下,培育民生与厚植国力虽然关乎国家复兴、崛起的根本,却都不能不让位于争权夺利、党同伐异。

对晚清改革史,我总结为简单的两句话:“不改革等死,乱改革找死。”与传统的史学认识相比,这实在非常另类,却是残酷的事实。这两句话,对应着晚清改革的两个阶段:基于对“不改革等死”的恐惧,才有了第一阶段的洋务运功,并取得了“同光中兴”的阶段性成果;而第二阶段的新政变革,却在急功近利心态的驱使下,走上了“乱改革找死”的不归路。其实,“改革”如同“革命”一样,也有个度的问题,并非越激进越好。

5

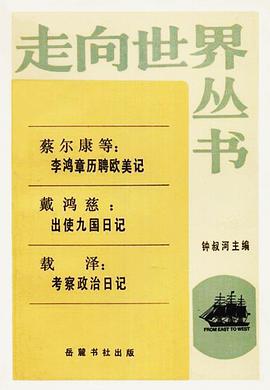

从2009年年初,我开始了“中国近代改革史”系列的写作,目前已经完成了三本,按出版先后,分别是《 国运1909 》、《 绝版恭亲王 》、《 辛亥计划外革命 》。这是第四本。

这几本书也各有侧重:《 国运1909 》是从1909这个年代入手,《 绝版恭亲王 》是从恭亲王奕这个人物入手,《 辛亥计划外革命 》是从清末铁路这个行业入手,本书是从直隶这个地区入手。

这四本书中,《 绝版恭亲王 》和本书侧重讲的是,为避免“不改革等死”的命运而进行的奋斗和挣扎,而《 国运1909 》和《 辛亥计划外革命 》则侧重描述“乱改革找死”的繁乱线索。

历史实在是太过浩瀚,我们每个人读史,都只能是盲人摸象,仅得一斑而已。有人摸到大象的屁股,那并不意味着历史的伟大;有人摸到了大象的尾巴,那也不意味着历史就如同毒蛇一般。我知道自己是“盲人”,所以不敢去夸耀自己对大象有多了解,唯一能做的,就是东摸摸、西摸摸。摸得多了,对大象的了解终究会更多些。

这套“中国近代改革史”系列,就是对中国近代改革这头大象东摸摸、西摸摸的产物。

6

我的写作,依然还是“传媒写作”,而非“出版写作”。几乎所有文字,我都是安排在报刊、网络等媒体上先行发表,然后集结整理成书。因为媒体动辄数百万发行量( 流量 )的传播效果,是目前的出版行业绝难企及的。一个思考者,除了希望让自己的思想心得与更多的人分享之外,还期望什么呢?

“中国近代改革史”系列中,前三本《 国运1909 》、《 绝版恭亲王 》和《 辛亥计划外革命 》,先后在《 中国经营报 》上连载了两年。而本书则从2011年年初开始,在天津的《 新金融观察 》报上连载。

在连载的过程中,我得以与读者们进行及时的互动,得到了他们无私的反馈和帮助。其中,来自社会各界精英人士的大力支持,令这些专题连载的影响力得到大大的提升,进而激发了更多读者的参与,也令我得以不断更新对于晚清改革的第一手资讯。

本书以我为《 新金融观察 》撰写的专栏《 天子脚下的特区 》内容为主,结合了在别的媒体上撰写的有关直隶改革的内容,整合而成。这册内容所涵盖的历史时段,从曾国藩接任直隶总督开始,到19世纪80年代中期。还有更深的改革、更多的人物( 如袁世凯 ),还在继续写作、定期连载之中,等待陆续登场。

7

在此感谢天津市委常委、副市长崔津渡先生及天津的其他官员,他们接纳并鼓励我将这个选题安放在天津的媒体平台上;也要感谢天津日报传媒集团副总编辑张颖女士、《 新金融观察 》报主编刘韵涛先生、副主编刘宏伟先生及编辑李香玉女士,通过他们苦心运营的媒体平台,我得以与“直隶”诸多精英人士相互砥砺。同时,也要感谢搜狐财经频道、《 中国经营报 》等媒体朋友们对这个选题的大力支持。

一如既往地,我要将这本书献给我的两个女儿:Berall和Ceri。希望还在读小学的她们,今后不仅能读懂中文,更能读懂中国。

( 2011年8月7日@澳洲春雨之中 )

开篇 天朝的渡口

在帝国改革的宏大叙事中,关注每一块城砖的细节,或许才能在天朝渡口的历史激流中,测量出帝国改革究竟水有多深、流有多急。

1891年,美国前驻华公使杨约翰( John Russell Young ),在著名的《 北美评论杂志 》(The North American Review )上,发表了一篇长达12页的文章《 中国的新生 》( New Life in China ),畅谈中国的崛起。

在这篇文章中,他盛赞了当时中国直隶总督李鸿章,并引用了美国前总统格兰特( Ulysses Simpson Grant )的评价,认为李鸿章是与俾斯麦( Otto von Bismarck,德国首相 )、迪斯雷利( Benjamin Disraeli,英国首相 )及甘必大( Leon Gambetta,法国总理 )并称的当世四大伟人。

繁华的天津

从汉口到天津,仿佛就是从中世纪穿越到了当代。

杨约翰认为,李鸿章及其直隶总督衙门所在的天津,一直是帝国改革和进步的中心,“新思想从这里萌发,并且渗透到全国”。他说,天津这座城市所洋溢着的变革氛围,与广州、福州、武昌或任何别的地方完全不同,“从汉口到天津,仿佛就是从中世纪穿越到了当代”。这种说法,甚至到了民国时期还有共鸣:“数十年来,国家维新之大计,擘划经营,尤多发轫于是邦( 天津 ),然后渐及于各省,是区区虽为一隅,而天下兴废之关键系焉。”( 金钺《 天津政俗沿革记 》)

1908年,一本英文小册子《 天津及周边地区指南 》( Guide to Tientsin and Neighbourhood )出版。与之前同类图书不同的是,此书首次用很大篇幅强调了天津在中国的特殊性与重要性。书中说,美国著名汉学家明恩溥( Arthur Henderson Smith )四年前曾预测,在中国各城市中,天津的重要性仅次于上海,它必将成为“制造业、铁路、教育及商贸的伟大中心”。如今,这些全部实现了。此书还引用另一美国名人、汇文大学( Peking University )创办人贝施福( James Whitford Bashford )的评价,认为天津的进步远远超过中国的其他任何城市。

这本有趣的书甚至单设一章,探讨天津的城市性格。天津人比较饶舌,“十个京油子斗不过一个卫嘴子”( Ten oily-mouthed Pekingese cannot get ahead of one tonguy Tientsinese )。书中还引述明恩溥的话,天津人脾气暴躁、爱吵架、仇外,甚至连天津周边地区的一些茶馆都挂上牌子:天津人免入。但如今,天津在直隶总督袁世凯的领导下,其改革和进步却赢得了全世界的尊敬。

这本为天津极力抬轿子的英文小册子,还引用了一些经贸数据,来说明天津在大清国的改革中取得的巨大成就。从1867年到1906年,外贸进口额增长5倍;外贸出口额增长18倍;关税收入增长8倍……

这种来自西洋人的赞赏,也得到了东洋人的附和。在“日本中国驻屯军”司令部编写的《 天津志 》中,盛赞天津“繁华已超北京,宛如欧美……天津的繁华是迅速的,它今后的进一步发展也是不容置疑的”。

半个首都

晚清五十年,“中枢”一词,绝非仅指北京,而多少必须包含天津在内。

老外们对天津的赞赏和关注由来已久。遍览1860年之后的西方媒体,Tientsin( 天津 )一词出现的频率,与China( 中国 )、Peking( 北京 )、Shanghai( 上海 )不相上下。

这一切,首先因为天津不只是一个口岸,而是半个首都。

第二次鸦片战争后,天津被确定为通商口岸,先后有9个国家在此建立租界,租界数量之多,在大清国16个同类城市中名列前茅。但吊诡的是,9国租界总面积虽然已超天津旧城8倍之多,却也才相当于上海租界面积的一半。显然,如此跑马圈地,绝非只是为了经济利益,而是有着一个更为重要的政治和战略考量:贴近大清中央。

大清国的“外交”,原来一直在“外”办理的。最早是广州,鸦片战争后被迫开放“五口通商”( 广州、厦门、福州、宁波、上海 ),在广州设立了“五口通商大臣”衙门,由两广总督兼任,依然将“外交”解决在北京之外。

但第二次鸦片战争后,外交就无法再在“外”办理了。英、法、美、俄四国获准在天子脚下建立使馆,朝廷为此专设“总理各国事务衙门”。通商口岸也急剧增加,长江以南由五口增为十三口,长江以北也新开牛庄、天津、登州三口,畿辅重地也对外开放,外交工作进入了全新阶段。天津的地位,便显得更为重要和复杂起来。

总理衙门之下,除了管辖南方口岸的“五口通商大臣”外,另设了“三口通商大臣”,管理北方的三个口岸,驻地就在天津。此时,南北两个通商大臣都是专职,分别由薛焕和崇厚担任。随后,南方的通商大臣衙门先迁上海、再迁南京,改由两江总督兼任,称为“南洋通商大臣”。

到了曾国藩失手天津、李鸿章调任直隶总督这年( 1870年 ),代理“三口通商大臣”、总理衙门大臣的毛昶熙向朝廷建议:“三口通商亦不必专设大员,所有洋务海防均宜责成直隶总督悉心经理。”他刚刚参加了天津教案的处置和谈判,对此深有体会,认为直隶总督兼任通商大臣,更能调动资源。

不到一个月,朝廷便采纳了他的建议,并在上谕中明确宣布“天津洋务海防,较之保定省防,关系尤重,必须专归总督一手经理,以免推诿而责专成”。自此,“三口通商大臣”裁撤,新设“北洋通商大臣”,由直隶总督兼任,权限扩大到了“山东登莱青道所管之东海关、奉天奉锡道所管之牛庄关”,并且,直隶总督不再常驻保定,而是“每年于海口春融开冻后,移驻天津,至冬令封河,再回省城( 保定 ),如天津遇有要件,亦不必拘定封河回省之制”。

如此一来,天津的地位迅速升格,从众多通商口岸之一升格为省会,跻身华北地区的政治中心,而原先的省会保定则被迅速边缘化。本来就已经是“八督之首、疆臣领袖”的直隶总督,权限迅速扩大,从一省的军政、民政扩展到了外交事务。

此时的大清国,虽然京师驻了外国使节,但继续奉行“外交”外办的原则,尽一切可能将夷人们阻挡在天津这一“国门”,不入京师。因此,与两江总督兼南洋大臣不同的是,直隶总督兼北洋大臣还被授予了代表国家缔结对外条约的大权,成为事实上的大清国“外交部常务副部长”,天津也就分享了北京的部分首都功能,成为半个首都。晚清50年,“中枢”一词,绝非仅指北京,而多少必须包含天津在内。

新任直隶总督李鸿章顺势成为首任北洋大臣,进驻天津。而他一手缔造的“淮军”部队,也在完成了剿灭捻军的任务后,获准驻扎在直隶地区。至此,李鸿章开始同时掌控京畿的军政、民政和外交,权倾朝野,天津果然是“区区虽为一隅,而天下兴废之关键系焉”。

这座城市与李鸿章一道,进入了飞速发展时期。

“阿拉”天津

上海是一座从内到外穿着“西装”的城市,而天津则在“西装”的外套之下,依然穿着长袍马褂。

从明代建城开始,天津的定位首先就是“北拱神京”,至于“南达江淮、东连沧海、西引太行”等,都是第二位的。天津既是北京的保镖,也是北京的保姆,“拱卫”之外,还必须做好各项服务和配套工作。

但是,北洋大臣设立之后,天津就突然一跃而成为北京的“合伙人”,尽管股份很小,却分流了北京作为“首都”的部分功能。北京与天津,本来就是一体,之前是“从属”关系,如今更趋“互补”关系,共侍中枢:北京管内政,天津干外交;北京搞斗争、天津忙建设;北京能进取,天津可避难……

这种与最高权力亲密无间的关系,显然是大清国其他任何城市包括那正在迅速跻身“国际大都市”的上海,所无可比拟的。

此时,正值大清国的第一轮改革(“洋务运动”),以恭亲王和两宫太后组成的权力中心,平均年龄不足30岁,却试图引领这个古老帝国穿越千年迷雾,挣脱内忧外患的状况。

天津及整个直隶地区,因缘际会地成为帝国改革的示范点。在南方已经略试身手的李鸿章,站在其恩师曾国藩的肩膀上,在天子脚下实现了“洋务运动”超常规、跳跃式的发展。无论是军工生产( 天津机器局 )、煤矿开采( 开平矿务局 )、铁路交通( 唐胥铁路、津沽铁路 )、电报通信( 天津电报总局 )还是新式教育( 水雷学堂、北洋水师学堂和武备学堂等 ),天津几乎在各个领域全面发力,引领全国潮流,甚至远超上海、南京。

李鸿章之后,天津的改革在经过义和团——八国联军动乱的短暂停滞后,继续推进,到了袁世凯当政时期,以天津为中心的直隶,不仅在经济改革方面,同时也在政治改革方面,一骑绝尘遥遥领先。袁世凯本人也成为全球关注的著名政治家。

在帝国改革的复杂天平上,帝辇之下的天津除了充任先锋之外,似乎还是一个平衡砝码:与北京相比,它更讲经济、更为务实;而与上海相比,它更讲政治、更有方向,那种分寸和尺度的拿捏,绝非等闲。

津沪双城,是帝国改革的两个标杆。

上海的“国际味道”更为浓烈,经济上以外向型为主,洋行充斥,虽然大量的国内资金通过各种渠道进入上海股市,但炒作的股票也多非本土所产;天津则有着更为浓烈的“大清味道”,经济上占主导地位的依然是内资,而且是国资。外贸方面,天津虽然一直屈居上海之下,经上海转口的外贸长期高居其外贸总额的70%左右,但到了袁世凯时代,以天津为核心辐射“三北地区”( 华北、东北、西北 )的经济格局成型,天津脱离了对上海的贸易依赖,与上海、广州鼎足而立,成为北中国当仁不让的经济中心和金融中心。

在政治方面,上海的租界当局宛如“联合国”,其在上海的影响力远强于帝国政府,而在天津,除了八国联军占领期间,帝国政府牢牢地掌控着这里的一切。在帝国复杂的权力金字塔中,天津高高地凌驾于上海之上。终清一朝,上海最终也只是个地级市级别(“上海道”),而天津则不仅是直隶的首府,而且贵为“半都”。

当然,津沪的差别,并非人为,而是政治、经济博弈的结果。从某种意义上看,晚清变革年代的津沪城市竞争,更像是一场本土势力与外来势力的变革竞赛。

天津更多地代表着本土主导的“改革”,在睁眼看世界的同时,努力保持着血统的纯正和帝国的脸面;而上海更多体现的是外力推进的“开放”性,一个彻头彻尾的混血儿,更像是黄浦江上的一块飞地。

上海是一座从内到外穿着“西装”的城市,而天津则在“西装”的外套之下,依然穿着长袍马褂。

上海能提供给大清帝国的,是与世界零距离的亲密接触及关税诸多利益上的实惠;而天津能提供的是对于一个庞大而虚弱的帝国的自信。“自信”支撑着大清帝国在列强环伺下踯躅前行……

在帝国眼中,“阿拉上海”实在是句空话,上海其实更属于世界,而天津才可说是真正属于“阿拉”。

*** *** *** ***

600年前天津建城时,有一个预言者令人费解地在四个城门各放了一个汉字——“抬、卫、归、海”。后来,天津城墙拆除,城砖被运往威海卫,人们便以为预言应验于此。其实,“抬卫归海”,或许是个屏障尽失、堡垒沦陷的悲剧,或许是个藩篱尽除、羁绊解脱的喜剧。

而在帝国改革的宏大叙事中,关注每一块城砖的细节,或许才能在天朝渡口的历史激流中,测量出帝国改革究竟水有多深、流有多急。

第一章

帝国的盲肠

直隶总督既可以成为大有作为的平台,也可以成为庸碌无为的温床;既可能是“八督之首、疆臣领袖”,为进位到中枢铺路架桥,也可能成为帝国官场的“盲肠”,纯粹摆设和傀儡而已。

曾国藩“剃头”

朝廷将曾国藩调任直隶,似乎更多的并非出于“羁縻”、要修理这位“曾剃头”,让他一边凉快凉快,而是“重用”,要靠他去为朝廷“剃头”,理顺直隶的复杂局面。

曾国藩又要调回首都工作了,确切地说,要调回首都的“身边”工作。这无疑是1868年( 同治七年 )秋天大清官场上值得关注的一件事。

曾国藩号称“曾剃头”,17年来他一直在外手握雄兵,天高皇帝远,生杀伐断,亦算无冕之王。如今入京,似乎就只有被人“剃头”的份儿了。

他的新职务是直隶总督,虽然仍是封疆大吏,却在天子脚下,地位微妙。京城水深且浑,伸手不见五指,“宰相门前七品官”,一片树叶飘落就能砸中好几个“红顶子”,各种人事纠葛错综复杂。而直隶总督似京官却又非京官,既可以成为大有作为的平台,也可以成为庸碌无为的温床;既可能是“八督之首、疆臣领袖”,为进位到中枢铺路架桥,也可能成为帝国官场的“盲肠”,纯粹摆设和傀儡而已。

大清“河豚”

随着“曾剃头”的名声响彻大江南北,曾国藩也就超越“鸡肋”而成为朝廷的“河豚”——味道鲜美,却可能致命。

朝廷选拔直隶总督,无非是两个标准:首先必须特别听话,其次最好是特别能干。既能干又听话,无疑是上上选,可惜这种优良品种并不多,之前被西方人士推崇备至的桂良( 恭亲王奕的岳父兼政治导师 )是一个;不够能干但听话者次之,大清国盛产这类品种,俯拾皆是,多数直隶总督都如此;能干而不听话者,与第一种一样,比较稀有,头上长角、身上长刺,中途如果不能成长为乖乖宝,就只能夭折了;至于不能干又不听话者,则连大清国衙门的大门边儿都摸不着。

曾国藩有几把刷子,朝廷是有底的,但曾国藩是否听话,朝廷心里其实也没谱。自从17年前,京官曾国藩在老家湖南起兵以来,随着“曾剃头”的名声响彻大江南北,曾国藩也就超越“鸡肋”而成为朝廷的“河豚”——味道鲜美,却可能致命。作为重演“黄袍加身”的最佳男主角,曾国藩被“劝进”的故事出现了很多的版本,无法证实也无法证伪,但历史学家们都承认一点:与其说曾国藩的湘军是“勤王之师”,不如说是“卫道之师”——它对抗耶稣基督那位华裔弟弟( 洪秀全 )的精神动力,似乎首先不是为了保卫大清政权,而是捍卫孔孟圣教。

不能不用又不能重用,这就是朝廷对待曾国藩的套路。1854年,曾国藩率军攻占武昌,咸丰皇帝欣喜异常,要任命曾国藩担任署理湖北巡抚。委任状刚发出,军机大臣祁隽藻就劝阻道:“曾国藩以侍郎在籍,犹匹夫耳。匹夫居闾里,一呼崛起,从之者万余人,恐非国家之福。”咸丰皇帝闻之心惊,立即追发一道圣旨,收回了前面的委任状,改授曾国藩兵部侍郎的虚衔。与此同时,曾国藩的部属们则不断地得到提拔,迅速地获得与其分庭抗礼的地位。江忠源、胡林翼、刘长佑、李鸿章等人,都比他们的曾大帅兼曾老师更早、更顺利地获得实缺和地盘,至于左宗棠这类本就与曾氏互不买账的硬骨头,更是行情看涨。

咸丰皇帝死后,恭亲王和两宫太后发动“祺祥政变”,打倒了以肃顺为首的顾命八大臣,“垂帘听政”与“亲王辅政”并行。令曾国藩大感意外的是,政变后18天就发布新上谕,命令曾国藩出任两江总督,统辖江苏、安徽、江西三省,并掌管浙江全省军务,还命令杭州将军瑞昌帮办。以一个汉人总督而节制四省,并且明确驻防将军只能做副手。这一放权力度之大,创下大清国历史纪录。

美国著名汉学家费正清( John King Fairbanks )认为,曾国藩被授予两江总督,“这是内战的一个转折点,就许多方面说也是中国近代史上的一个转折点。正是满族君主政体与汉族上层分子中的领袖人物融为一体的这个强大的保守联盟,才使王朝得以苟延到20世纪,并对整个共和时期中国政治生活的机制发生了深远的影响”。

当然,在这种“融为一体”的如胶似漆中,胶还是胶,漆还是漆:朝廷也留了一手,曾国藩的部下刘长佑被同时提拔为两广总督,很快又调任直隶总督,而左宗棠也迅速被任命为闽浙总督。年轻的领导核心,在精密地摆布着权力的天平。

曾国藩自己很清醒,在家书中说:“倚畀太重,权位太尊,虚望太隆,可悚可畏。”面对“可悚可畏”的局面,曾国藩十分识趣:多次奏请清廷派钦差到前线监军;多次辞谢清廷的奖励,表示不打下南京,无颜受赏;甚至主动表示,人事任免大权应仍归于清廷统一掌握,地方大员不应越位,等等。此后,曾国藩写给清廷的大量公文,除了汇报军情外,就是汇报思想,大表忠心。

征战十年,曾国藩的湘军成为全国最大和最有实力的一个派系:在同治二年( 1863年 ),全国8位总督中,3人是湘军将领;全国15位巡抚中,9人是湘军将领,“至提镇两司,湖南北者,更不可胜数”。曾国藩却在家书中对此战战兢兢:“古来成大功大名者,除千载一郭汾阳外,恒有多少风波,多少灾难,谈何容易。愿与吾弟兢兢业业,各怀临深履薄之惧,以冀免于大戾。”

曾国藩在自己的巅峰时刻踩下了紧急刹车。攻克天京之后的14天,他上奏,请求朝廷同意裁撤湘军,并且要求停解广东、江西厘金。这等于是自觉交出了兵权和财权。两个月后( 10月4日 ),年仅40岁的曾国荃也很讲大局、很识趣地“病”倒了,由其大哥曾国藩代奏,请求提前“病退”。大清“河豚”开始迅速地自我拔毒……

入京“剃头”

对于清廷来说,调曾国藩转督直隶,实在是一箭多雕的好棋。

曾“河豚”的毒,就在于拥兵过重。

曾家兄弟自我拔毒之后,数十万湘军解甲归田,在很长时间都令地方政府头痛不已。此后,曾国藩不再辞官,实在也不便辞官,否则回乡与几十万自觉功高未赏、骄纵狂傲的部属为邻,不仅嫌疑更重,更可能惹火烧身。

江南砥定,北方却仍在“剿捻”的战争中。1865年5月18日,曾英勇抵抗并重创英法联军的僧格林沁,轻敌冒进,被捻军杀死,震惊中外。7天后,朝廷下令两江总督曾国藩改任剿捻钦差大臣,节制直隶、山东、河南三省,遗缺则由李鸿章代任。

此时,湘军几乎裁撤殆尽,只剩数千人,剿捻的主力只能依靠李鸿章创建的淮军及各地的守备部队。率军前敌的曾国藩却并非淮军统帅,而缔造淮军的李鸿章却不能领兵。这种“将”与“军”分离的古老制衡游戏,令军事指挥的成本和难度大大增加。

曾国藩总结了僧格林沁的教训,提出重点设防于四省( 安徽、河南、江苏、山东 )十三府,改变“尾追之局”,以“有定之兵,制无定之贼”( 曾国藩奏折 ),并在战区实行坚壁清野,分别良莠( 设立了“良民册”与“莠民册” ),“从逆者杀无赦”、“戮其身、屠其家,并及坟墓”的严酷政策。

山东、河南官绅看惯了僧格林沁那种“爆炒式”的快速突击,对曾氏的“文火炖砂锅”实在看不上眼,于是“皆怪国藩以督师大臣安居徐州,谤议盈路”,甚至“劾其骄妄”(《 清史稿 》)。而曾国藩的重点布防策略,在捻军的优势骑兵下似乎并无作用。于是,曾国藩又在运河、沙河与贾鲁河上推行“河防”,不顾当地士绅的反对,强行在土质松软的河岸上建立堤墙工事,指望这道新的长城能将捻军困死。

结果,捻军大部队从开封以南轻松突破河防,深入兵力薄弱的山东。舆论一片哗然,指责曾国藩“縻饷两年、匪势益张”,清廷也没给他好脸色。这令他痛感“权位不可久处,益有忧谗畏讥之心矣。病假数月,继请开缺,以散员留军效力;又请削封爵,皆不许”。(《 清史稿 》)

捻军入鲁,其实很难说是曾国藩剿捻失败,因为文火功夫毕竟需要时间才能见效。有意思的是,同时期的一位英国传教士林辅华( Charles Wilfrid Allan ),却认为曾国藩借此故意展示自己在军事方面的“突然无能”。果如此,则曾国藩简直就是以“自污”的方式消除人们对他能力的迷信,骨子里仍是“忧谗畏讥”四个字。

清廷的处理决定,是令曾国藩回任两江总督,“剿捻”钦差大臣则由李鸿章取代,这是曾国藩与李鸿章师生之间的第一次换位。其实,不给曾国藩实际处分,对清廷来说也是无奈。当初调曾国藩北上剿捻,不仅是指望老将出马、一个顶俩,也有调虎离山的想法:湘军虽然裁撤,但大量军官因军功而被提拔,并继续留在各个部门和各个岗位,尤其长期作为战区的两江,“湘军派”几乎垄断官场资源。将曾国藩调离两江,以李鸿章取而代之,绝对有分化瓦解的考量在内,否则直接起用李鸿章督率淮军“剿捻”岂不更为省事?

李鸿章接任“剿捻”总指挥后,曾国藩所制定的稳步围堵方略被继承下来,并不断见效,最终全歼了捻军。论功行赏,曾国藩因首倡河防而被授予武英殿大学士,并调任直隶总督、取代“才具平庸”( 曾国藩评价 )却官运亨通的官文。

对于清廷来说,调曾国藩转督直隶,实在是一箭多雕的好棋:

第一,平捻之后,清廷开始“问责”,官文撞在了风口之上。官文早期在湖广总督任上就未能尽责剿捻,只是将境内的捻军驱逐,造成局面溃烂;而在直隶总督任上,他又未能组织有效防御。这样的官员,虽然出身旗下,而且人际关系超好、群众基础极佳,但不处分不足以平“官”愤,只能将其解职。

第二,将曾国藩安置在天子脚下,远离其长期生活和战斗、已实际成为“湘军派官员”大本营的两江地区,便于就近监督和控制。同时,清廷派了非湘军出身的马新贻接任两江,有野史说,马新贻上任前与清廷高层进行了密谈,马新贻可能承担了清查湘军侵吞太平天国“国库”的秘密使命。不久,发生了马新贻在任上被刺的大案,史称“刺马案”( 电影《 投名状 》的原型 ),跻身清末四大奇案之一,“湘军派”则成为最大的凶嫌。

第三,直隶总督毕竟是疆臣之首,让曾国藩出任,也可算是酬功,有效消解他人对清廷过河拆桥、卸磨杀驴的不良印象。

第四,经过多年的内忧外患,直隶地区官场腐败、风气败坏,随时都有可能再起如同捻军这样的动乱。这无疑是心腹之患。曾国藩征战17年,处理此类事件经验丰富,并因杀人如麻而荣膺“曾剃头”的绰号,由他到直隶实行“剃头”,那真可谓“问直隶头颅几许,看老夫手段如何”。

最重要的是,曾国藩在多年的征战实践中,亲眼见识了西洋科技的作用,并建立了包括安庆军械所在内的一些新兴洋务企业,是大清国第一波投身改革的弄潮儿,调他入京,正可以借重他的经验,以天子脚下的直隶为示范,推进清廷已经计划了的“自强”运动( 洋务运动 );而直隶的天津此时已经成为对外开放港口,华洋杂处,出现了不少新情况、新问题,清廷需要一个老成干练的人在“内政”与“外交”两条战线上都蹚出一条路来。

将直隶作为改革的试点,由曾国藩来蹚雷,这一布局在曾国藩赴任之前与慈禧太后的四次会谈中清晰可见。除了第二次之外,其余三次都直接涉及了直隶的改革,曾国藩表态说“臣也知直隶要紧,天津、海口尤为要紧”,并提出了“以练兵、饬吏、治河三端为要务”进行“次第兴革”的思路。

从这四次会见来看,清廷将曾国藩调任直隶,更多的并非出于“羁縻”、要修理这位“曾剃头”,让他一边凉快凉快,而是“重用”,要靠他去为朝廷“剃头”,理顺直隶、尤其是天津的复杂局面。

直隶风暴

曾国藩认为正是吏治的败坏造成“民心涣散”,大多数的暴乱,根本原因在于“贪官借口鱼肉百姓,巧诛横索”;如果“抽心一烂”,后果不堪设想。

1869年的春天,乍暖还寒,东方风来居然是满眼肃杀。

有“曾剃头”之称的曾国藩,自平定太平天国动乱之后,多年夹紧尾巴,如今再度出手。“剃刀”直指直隶地区的贪官污吏。

第一批被“剃”的,总共有11名“知县”级以上官员,当然,被“剃”去的并非他们的脑袋,而是顶戴。

此时,距离曾国藩到任直隶总督,还不到两个月。

此间吏治极坏

被曾国藩首批“罢官”的11名官员,少数是因为行政不作为,多数则涉及经济犯罪及生活作风。

对于直隶官场的腐败,曾国藩是有心理准备的。

不久前( 正月十七日 ),在离京陛辞时,慈禧太后与曾国藩有番会谈。这是两个月来他们之间的第四次谈话。

慈禧太后问曾国藩:“尔到直隶办何事为急?”

曾国藩说:“臣遵旨,以练兵为先,其次整顿吏治。”

慈禧太后说:“直隶吏治也疲顽久了,你自然也都晓得。”

曾国藩道:“一路打听到京,又问人,也就晓得些。属员全无畏惮,臣到任后,不能不多参人。”

慈禧太后又说:“百姓也苦得很。”

曾国藩附和道:“百姓也甚苦,年岁也不好。”( 《 曾国藩日记 》 )

寥寥数语,一如之前的几次召见,在慈禧太后跳跃而简洁的话语中,曾国藩感受到了最高层对直隶吏治的关注。

但是,到任之后,直隶官场腐败之广、之深,还是深深震撼了曾国藩。他在奏折中写道:直隶“风气之坏,竟为各省所未闻”。而在写给湘军老部下、长江水师提督黄翼升的信中,他感慨道:“此间吏治极坏。”“练兵为先,其次整顿吏治”的顺序,也倒了过来,成了反腐第一、诸事第二。因为,在透骨的腐败之下,当地驻军也是军纪涣散,不仅毫无战斗力,实际上已经成了穿制服的土匪。

“吏治极坏”,首先体现在司法腐败上。“直隶讼案之繁,甲于他省”,居然有12000多件案件被积压未审,被积压的时间少则2~3年,多的甚至达到8~9年。有的州县官员到任后,从未坐堂审案。

其次则在于苛捐杂税泛滥,农民负担过重,“大户则勒派车马,供支柴草,小户则摊派钱文,虏充长夫,劣绅勾通书役,因缘讹索。车辆有出而无归,贫户十室而九逃”。

再次,官员的升迁提拔完全看关系,而不看政绩,干好干坏、干多干少都一个样,因此,官员人心浮动,对待公务则尽量“支”、“展”:“支者,推诿他人,如院仰司、司仰府、府仰县之类,一经转行,即算办毕,但求出门,不求了事是也”,而“展”就是拖延,“如上月展至下月,春季展至夏季,愈宕则愈松”。( 曾国藩《 略陈直隶应办事宜折 》)被曾国藩列为与“练兵、吏治”同等重要的“治河”,频发的所谓自然灾害,其实并非“天灾”,而是根源于官场腐败的“人祸”。

被曾国藩首批“剃头”的11名官员,少数是因为行政不作为,“词讼置之不理,积压尤多”、“疏慵不理公事”,多数则涉及经济犯罪及生活作风:“性情卑鄙,操守不洁”、“貌似有才,心实贪酷”、“擅作威福,物议沸腾”、“品行卑污,工于逢迎”、“专事夤缘,贪而多诈”、“浮征勒派,民怨尤甚”、“浮收勒派,贪名久著”。

五个月后( 1869年9月 ),曾国藩再度上奏,参劾了9名官员。在曾国藩的“剃头”刀下,直隶的官员们度日如年。

老“曾”常谈

曾国藩以“民心乃天心”的古训相助,希望各级官员能以自己的行动挽回这个“天心”。

在对官员们高举大棒的同时,曾国藩也并没有忘记掏出胡萝卜。在这两次参劾的同时,他分两次表彰了总共19名“循良之吏”,以便为官场树立榜样。

其实,加强对官员的教育、提高官员的修养,一直被曾国藩放在很重要的位置。在到任直隶的第二天,一贯为人低调、从不爱题词留墨宝的曾国藩,居然主动题词,镌刻成楹联,悬挂在总督衙门里:

随时以洁言巽语相规,为诸君导迎善气;

斯民当火热水深之后,赖良吏默挽天心。

这是以“民心乃天心”的古训相劝,希望各级官员能以自己的行动挽回这个“天心”( 民心 )。

早在他两江总督的任上,曾国藩就曾经亲自撰写了《 劝诫浅语十六条 》,分别针对“州县”( 地方行政官 )、“委员”( 具体部门的领导 )、绅士和“营官”( 军官 ),每个类别4条,总共16条,给下属官员们制定了行为准则,人手一册。这16条语言浅近、朗朗上口,类似曾国藩亲自撰写的军歌《 大帅练兵歌 》。

到了直隶后,他又撰写了日后著名的文章《 劝学篇•示直隶士子 》,要求包括官员在内的精英们,加强自身学习、不断提高修养。

在这篇文章里,曾国藩提出,要让直隶吏治从根本上好转,学人士子就应在“义理”、“考据”、“辞章”和“经济”( 经世济用之学 )四方面加强学习。而这四个方面,最关键的是“义理之学”,能“使凡民皆有以善其身,而无憾于伦纪”。只有把“义理之学”学好了,才能带动其他三个方面的学习,“洗除旧日暗昧卑污之见,矫然直趋广大光明之域”。他号召大家“倡者启其绪,和者衍其波”,“各善其身,各尽其职”,以立功为根本,做立德、立言、立功三不朽的人物,如此,“不过数年,必有体用兼备之才,彬蔚而四出,泉涌而云兴”。

在组织手段、思想教育之外,曾国藩同时大抓落实,而重点就在于“清讼”——清理历年积压的上万宗案件,挽回司法的权威。

曾国藩亲自撰写了《 直隶清讼事宜十条 》,要求端正各级官员的工作作风,形成一种“旭日初升气象”,杜绝“支”、“展”的陋习,限时办理,超时问责, 违者记过, 如果“小过积至六次, 大过积至三次者”, 一律撤职惩办。

对于权力极大、直属总督衙门的“保定府发审局”,曾国藩提出必须率先整顿,彻底扭转“行贿受托、得钱卖放、任意讹索、居间勒嘴、反复换差、反复求费”等不正之风,给全省树立表率,推动“通省之风俗立变”。

曾国藩认为,“直隶怠玩之习,相沿已久”,问题就在于州县官员自身能力不足,而“不得尽信幕友丁书”,没有“秘书”们就不会办事了,形成了“秘书专政”,不仅行政效率极低,而且造成腐败空间。他要求直隶各州县官员要“亲自收状”、“亲自断结”,实在要幕僚秘书们帮助办理的,也必须“亲自细核”。

曾国藩还要求“禁止滥传滥押”、“禁止书差索费”,将“四种四柱册 ( 司法刑狱上的各种报表 )按月呈报悬榜”,并“存于三处官厅,大众阅看”,实行信息公示。此外,还要求将久悬未结之讼案及时“核明注销”,并且“分别皂白,严办诬告、讼棍”等。

抽心一烂

若不从吏治人心痛下工夫,涤肠荡胃,断无挽回之理。

对于吏治的普遍腐败,曾国藩一直是深有体会的。

在率军镇压太平天国的时候,他就认识到,正是吏治的败坏,造成“民心涣散”,“今天下之吏亦众矣,未闻有以安民为事者。而赋敛之横,刑罚之滥,胶民膏而殃民命者,天下皆是”。大多数的民怨乃至暴乱,根本原因在于“贪官借口鱼肉百姓,巧诛横索”而引发,银价太昂,钱粮难纳,冤狱太多,民气难申等,使官民相仇,积怨太深,激成巨案,甚至包括太平天国动乱本身,“何尝不以有司虐用其民,鱼肉日久,激而不复反顾,盖大吏之泄泄于上,而一切废置不问者,非一朝一夕之故矣”。因此,“国贫不足患,唯民心涣散,则为患甚大”。“若不从吏治人心痛下工夫,涤肠荡胃,断无挽回之理”,必须“以吏治人心为第一义”。

也正是抱持着这种“以吏治人心为第一义”的信念,曾国藩此前虽然感觉到了腐败可能给政权带来的颠覆性危机,却坚信还有补救的可能。

就在一年多之前( 1867年7月21日 ),还在两江总督任内的曾国藩,与其最为贴心的幕僚之一赵烈文煮酒论英雄。

曾国藩说:“京中来人云:‘都门气象甚恶,明火执仗之案时出,而市肆乞丐成群,甚至妇女亦裸身无袴。’民穷财尽,恐有异变,奈何?”

赵烈文对前景十分悲观,认为这个政权将在50年内瓦解:“天下治安一统久矣,势必驯至分剖。然主威素重,风气未开,若非抽心一烂,则土崩瓦解之局不成。以烈度之,异日之祸必先根本颠仆,而后方州无主,人自为政,殆不出五十年矣。”

曾国藩则认为“本朝君德正,或不至此”。

两人又谈及恭亲王,赵烈文在上海看过恭亲王的照片,他说:“( 恭亲王 )盖一轻俊少年耳,非尊彝重器,不足以镇百僚。”

曾说:“然貌非厚重,聪明过人。”

赵说:“聪明信有之,亦小智耳。至己为何人,所居何地,应如何立志,似乎全未理会。身当姬旦之地,无卓然自立之心,位尊势极而虑不出庭户,恐不能无覆之虞,非浅智薄慧、涂饰耳目之技所能幸免也。”他认为恭亲王只有些小聪明而已。

曾国藩大不以为然,他以恭亲王的“勤政”、“免征”及处理官文几件事为证,认为这些“皆非亡国举动”,不存在“抽心一烂”的问题。

偏居江南,曾国藩毕竟是地方诸侯,无法看到全局,也因此容易对全局抱有期盼和幻想。调任京畿直隶后,面对“此间吏治极坏”,他的想法似乎也在改变。

第一次弹劾11名官员后一个多月( 1869年7月7日 ),他与赵烈文深夜长谈,感慨道:“两宫( 太后 )才地平常,见面无一要语;皇上冲默,亦无从测之;时局尽在军机恭邸、文、宝( 恭亲王、文祥、宝鋆 )数人,权过人主。恭邸极聪明而晃荡不能立足;文柏川( 文祥 )正派而规模狭隘,亦不知求人自辅;宝佩衡( 宝鋆 )则不满人口。朝中有特立之操者尚推倭艮峰( 倭仁 ),然才薄识短。余更碌碌,甚可忧耳。”几乎一棍子横扫当时清廷的所有人,似乎对朝局不再抱有任何幻想。

**** **** ****

曾氏风暴的效果似乎并不显著,狂风暴雨过后,只是湿了地皮而已。尽管后来的史书说曾国藩治理之后,直隶地区“政教大行”(《 清史稿 》),但曾国藩自己在当年年底时感慨“年内两次举劾,虽舆论尚谓不谬,而官场习气全未转移”,自己虽然“于地方吏治极望振兴,而阖省情形总未见有起色”。

毫无疑问,反腐是场持久战,但此时,更为紧迫和棘手的“天津教案”爆发,曾国藩的精力被完全牵扯住,随后又回任两江总督,由李鸿章继任直隶总督,直隶的改革便在这“官场习气全未转移”的基础上展开了。

神鞭天津卫

民意的神鞭彰显了一种悲壮、可怕的力量,迫使各方在痛楚中重新寻找自己的尺度和边界,学会适可而止。

· · · · · · (

收起)