Ada or Ardor pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

- 纳博科夫

- Nabokov

- 美国

- 小说

- 外国文学

- 长篇小说

- 文学

- VladimirNabokov

- 哲学

- 小说

- 存在主义

- 女性主义

- 现代主义

- 意识流

- 文学

- 思想

- 自由

- 自我

具体描述

Written in mischievous and magically flowing prose, this is Nabokov's 'other' great love story; with some of Lolita's perversity and much more playfulness. Romance follows Ada and Van from their first childhood meeting through eight years of rapture, in a book which is regarded by many to be Nabokov's richest and most ambitious.

作者简介

弗拉基米尔•纳博科夫(1899-1977)

俄裔美国作家,20世纪杰出的文体家、批评家、翻译家、诗人、教授和鳞翅目昆虫学家,1899年4月23日出生于俄罗斯圣彼得堡。布尔什维克革命期间,他随全家于1919年流亡德国。他在剑桥三一学院攻读法国和俄罗斯文学后,先后居住在柏林和巴黎,开始了文学创作。

1940年,纳博科夫移居美国,在威尔斯理、斯坦福、康奈尔和哈佛大学执教,以小说家、诗人、批评家和翻译家身份享誉文坛。他在1955年所写的《洛丽塔》获得极大荣誉。此书的成功让他得以辞去教职,专事写作。其后他出版的英文小说《普宁》、《微暗的火》、《阿达》展现了纳博科夫对于咬文嚼字以及细节描写的钟爱。纳博科夫的声誉在晚年达到顶峰,被誉为“当代小说之王”。

1961年,纳博科夫迁居瑞士蒙特勒,1977年7月2日病逝。

关于译者

韦清琦

1972生,江苏南京人。本科毕业于南京师范大学外国语学院,2004年获得北京语言大学比较文学博士,曾赴美国内华达大学访学,现为南京师范大学金陵女子学院英语系教授。学术兴趣包括英美文学批评、生态文化研究、翻译实践,著有《绿袖子,舞起来:对生态批评的阐发研究》;已出版的译著有《羚羊与秧鸡》、《末世之家》、《人性的因素》等六部。

目录信息

读后感

豆瓣推荐、力荐之类的选项很不合理。 这本书极好,立意、手法、文笔都独树一帜,可是难懂,推荐给人看,也未必有几人能看懂。就像《洛丽塔》,读者众多,懂得怕是很少。在着魔的猎人旅馆,那个关键的时刻,不是亨伯特诱奸洛丽塔,是洛丽塔引诱了他,这一点有几人分得清?匆匆看...

评分热爱纳博科夫的读者应当不会困于道德观的取舍,这并不意味着批判他的读者皆是传统的卫道士。纳博科夫常常玩弄着易将读者引入歧途的文字游戏,纳博科夫笔下的角色常带着离经叛道的妖冶或放纵,纳博科夫拉扯着絮叨的长句却不对任何人的命运负责——讨厌纳博科夫的理由也恰是喜欢...

评分我从来都没有如此崇拜珍视仰慕一个人——从来未曾痴迷不已地连他的一个单词或标点都不愿意错过——狂热而衷心地企盼他的一切的一切——我男神纳博科夫先生。 纳博科夫像一个奇迹。 才子煽情起来简直要命,我每次读纳博科夫都觉得自己要爱上主角了,即使是看他的文学讲稿,也...

评分 评分豆瓣推荐、力荐之类的选项很不合理。 这本书极好,立意、手法、文笔都独树一帜,可是难懂,推荐给人看,也未必有几人能看懂。就像《洛丽塔》,读者众多,懂得怕是很少。在着魔的猎人旅馆,那个关键的时刻,不是亨伯特诱奸洛丽塔,是洛丽塔引诱了他,这一点有几人分得清?匆匆看...

用户评价

我对这本书的整体结构布局感到非常赞叹,它采用了一种非常巧妙的“嵌套式”叙事,故事中故事的穿插使用,使得主题得到了多维度的深化。你以为你在读一个关于A的故事,但很快你就会发现,这个A的故事其实是B故事的某种隐喻或投射,这种层层剥开洋葱的阅读体验,极其引人入胜。作者在处理大场景的描绘上非常擅长,他能用寥寥数语勾勒出令人震撼的画面感,比如对某个特定地点的历史变迁的描述,那种宏大的时间跨度感让人感到自身的渺小,但又同时体会到一种与历史连接的奇妙感受。不同于一些过于依赖情节反转的作品,这本书的力量在于其内在逻辑的严密性——每一个细节,无论看起来多么微不足道,最终都会以某种方式回归到主题的中心。阅读的过程更像是在解开一个复杂的数学难题,需要耐心和细致的观察,但最终的答案,那种豁然开朗的感觉,是无与伦比的。我推荐给那些喜欢结构复杂、主题深刻,并且愿意沉浸其中的严肃读者。

评分读完这本书,我最大的感受是那种深刻的、近乎哲学的沉思。它没有给我那种一目了然的结论或廉价的安慰,相反,它抛出了一系列关于选择、命运与自由意志的尖锐问题,让你合上书本后,依然需要在脑海中反复咀嚼。作者对于道德困境的刻画达到了一个极高的水准,他似乎拒绝使用非黑即白的简单二元对立来评判人物,而是将他们置于一个灰色地带,迫使读者去面对人性的复杂性和内在的矛盾性。情节的发展并非由突发事件驱动,而是源于人物性格的必然演变,这种宿命感构建得非常巧妙,让人在为角色的命运感到惋惜的同时,又不得不承认,在那种特定情境下,他们似乎别无选择。我尤其喜欢作者在处理内心独白时的那种克制感,情感的张力往往隐藏在对话的间隙和留白之中,需要读者自己去填补,这极大地提升了阅读的参与度。对于喜欢深度思考的读者来说,这本书无疑是一份珍贵的礼物,它要求你付出专注力,但回报是丰厚的。

评分这本书的文字之精妙,简直让人惊叹不已。我不得不停下来,一遍又一遍地回味那些句子,它们不仅仅是信息的载体,本身就具有强大的美学力量。作者对于节奏的掌控达到了出神入化的地步,他知道何时应该用急促的短句来烘托紧张,何时又该用舒缓的长句来营造一种怀旧或悲悯的氛围。我感觉这本书的“气场”非常强大,一旦进入,你就很难抽离出来。其中关于“记忆”与“遗忘”的主题探讨得非常深刻,它质疑了我们所依赖的个人历史叙事的可靠性,暗示着真相往往是被精心修饰过的版本。而且,这本书在处理人物的成长弧光时,非常写实,没有那种一蹴而就的英雄主义,角色的改变是痛苦的、渐进的,充满了反复和妥协。这使得角色在我心中占据了非常真实的位置,仿佛他们是我的老朋友,他们的成功与失败都牵动着我的心绪。对于偏爱语言艺术和心理深度的读者,这本书不容错过。

评分这本书的结构和叙事节奏真是让人眼前一亮。作者似乎非常擅长在宏大的历史背景下,穿插细腻的个人情感描摹。我特别欣赏它处理时间跨度的手法,从一开始那种近乎散文诗般的开篇,逐渐过渡到那种紧凑、令人窒息的戏剧性冲突,整个过程处理得非常自然,毫无生硬的痕迹。读到中间部分时,我感觉自己完全被卷入了那些错综复杂的人物关系网中,每一个角色的动机都显得那么真实可信,即便是那些行为上令人不齿的人物,你也能从他们的人生轨迹中找到一丝可理解的缘由。而小说的语言风格,则是一种华丽而又克制的混合体,它既有对十九世纪欧洲文风的致敬,又保持着现代叙事的清晰和犀利。我记得有几处关于环境的描写,简直可以直接拿出来当作文学范本,那种对光影、气味、材质的捕捉能力,让整个故事的场景栩栩如生地浮现在眼前。总而言之,这是一次非常充实且富有智识挑战的阅读体验,它不仅仅是在讲述一个故事,更像是在邀请读者一同参与到对人性深处进行探寻的旅程中去。

评分说实话,这本书的开篇确实有点慢热,它用了相当长的篇幅来铺陈世界观和主要人物群像,我一开始还有点担心自己会失去耐心。但一旦你撑过了最初的几章,深入到故事的核心动力结构中,你会发现那种前期积累的张力开始爆发,而且是那种层层递进、水到渠成的爆发。作者对于社会阶层和权力结构的观察入木三分,他笔下的那些上流社会,光鲜亮丽的外表下,涌动着腐朽和算计,那种冷酷的现实感让人不寒而栗。这本书的叙事视角似乎在多个角色之间流畅地切换,但令人惊奇的是,这种切换丝毫没有造成叙事上的混乱,反而让整个故事的立体感增强了,就像是通过不同角度的镜头在审视同一个复杂的事件。我欣赏作者没有回避那些令人不适的现实,他以一种近乎临床的冷静态度,剖析了人性在极端环境下的反应。读完后,我强烈推荐给那些追求结构精巧、叙事严谨的文学爱好者,它提供的远不止是一个故事,而是一次对特定时代精神的深度挖掘。

评分作者自己都说了97%真的3%假的

评分Nabokov necessitates a dictionary.

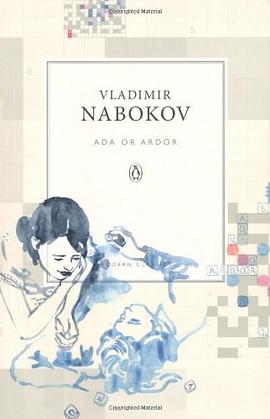

评分这个封面很好哒

评分老纳那么爱现,老衲岂止够欠。#作&作孽&作文难

评分作者自己都说了97%真的3%假的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有