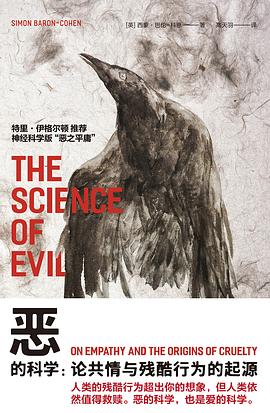

恶的科学 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

作者

西蒙·巴伦-科恩(Simon Baron-Cohen,1958— ),知名临床心理学家,剑桥大学精神病理学教授,剑桥大学自闭症研究中心主任,三一学院研究员。毕业于牛津大学、伦敦国王学院和伦敦大学学院。代表作有《恶的科学》《心盲》《关键的区别》《自闭症与阿斯伯格综合征》等。

译者

高天羽,笔名“红猪”。长期任《环球科学》杂志与果壳网翻译。出版译作有《遥远地球之歌》《鱼为什么放屁》《世界为何存在》《神经的逻辑》《恶的科学》《打开一颗心》等二十余种。

- 心理学

- 神经科学

- 恶

- 伦理学

- 社会学

- 哲学

- 文化研究

- 社会

为什么有人会持刀闯进幼儿园砍杀儿童?

为什么有人会为盗取一枚戒指切下别人的手指?

为什么纳粹科学家会在俘虏身上做活体实验?

为什么有人会忽视其他同类的人性?

在哲学、宗教的思路里,人类的残酷行为通常被解释为犯下罪行者的“ 恶 ”,但这不是一个令人满意的回答 。“恶”的概念只是虚晃一枪、将问题暂时搁置,其实并没有给出答案。

本书是一位心理学家、神经科学家对“恶”进行的系统思考,他借助科学家擅长的调查、实验和分析,以“共情腐蚀”取代了“恶”:某个人作恶时,他的共情遭到了腐蚀,共情水平较常人要低很多。但在正常情况下,大多数人的共情水平不会导致极端恶行发生,虽然人们常常会不顾他人的内心感受。

这一替换看似简单,却能帮助我们摆脱价值偏见,给出预防恶行发生的思路。它同时提出了更多需要解决的问题:

“共情腐蚀”是如何发生的?

社会环境会对人的共情水平造成多大的影响?

为何同样遭遇“共情腐蚀”的自闭症患者一般不会作恶?

本书也许会改变你思考“恶”的方式,甚至会改变你对待“恶”的态度。

-----------------------

※名人及媒体推荐※

大脑状态与共情能力之间存在什么关系?这本书提供了令人着迷的解答。——特里·伊格尔顿

本书提出了一个简洁而可信的假说,借此我们能够以全新的方式来思考恶。——《纽约时报》

未来我们也许能够理解人类境况的阴暗面,而巴伦-科恩为此搭建了一个科学的基础,让这一探索更明晰了。——迈克尔·加扎尼加

具体描述

读后感

人的性格,EQ(情商/共情能力)的养成由基因以及后天家庭、社会环境所影响。那什么是真正的“恶”?作者尝试着用本书的研究结果作为解答。而我的理解,作为人类社会的一员,失去与社会的联系并加诸于伤害,符合“恶”的标准。这里的恶,也更符合实际的应用。如果放入动物社会,...

评分恶的科学这本书从探讨了从不同病态人格到生活坏境再到基因对共情的影响。 他主张人之所以会对他人的感受,会无视他人的感受,轻易伤害他人,是因为脑回路中的共情受到了永久性损害或者暂时失去了共情的能力。而不是仅仅用天生恶人解释。或者暂时失去了共情的能力他从22个方面体...

评分恶的科学这本书从探讨了从不同病态人格到生活坏境再到基因对共情的影响。 他主张人之所以会对他人的感受,会无视他人的感受,轻易伤害他人,是因为脑回路中的共情受到了永久性损害或者暂时失去了共情的能力。而不是仅仅用天生恶人解释。或者暂时失去了共情的能力他从22个方面体...

评分条件之❶:先天共情能力弱 共情和10个脑区相关,当他人痛苦,活跃脑区会同样感受到痛苦。人类基数大,共情能力从0级到6级,中间人多两头人少,女性略高于男性。0度共情的人无法理解别人感受且无法体会悔恨内疚。 例如生气时摔杯子的表现——此时只想发泄情绪,不会想到对杯子...

评分01 这本书主要讲一件事,为[恶]重新定义、命名,并解释为什么。 如何定义恶呢? 显然,一直以来的定义都是模糊的,宽泛的。比方说泯灭人性,十恶不赦之类的。问题又来了,泯灭人性的话,人性又是什么呢?十恶不赦的话,用恶本身去定义恶,好像有点怪怪的。 所以,定义恶的话...

用户评价

科学著作。“共情”是全书的中心,介绍了共情为零的四种模式(自恋也是一种零共情),也提到了超常共情的情况。令人印象深刻的是,父母在孩子生命最初那关键几年,给予他们的东西就好比一罐内心的金子,这金子唤起的共情能力,能够携带终生,纵使身处困境,也不会消失。

评分非常hardcore脑科学著作,虽然作者承认共情能力和基因遗传、社会文化影响两方面都有关,但后一方面没有深入展开,想看其他有没有这条脉络的著述。特别有意思的一个发现:科学研究发现男性的共情能力平均低于女性,这一定程度上解释了让男性理解女性生存困境为什么那么难。

评分当然我得大部分承认作者对于共情的分析和总结,我也觉得某些行为偏差或者恶行是因为共情失调或共情短路,但是对于得出一个“要理解任何人任何行为”的结论就太傻逼了。借郭德纲老师一句就是,对于那些劝你要大度的人,你一定要离得远点,要不然雷霹着他时候会连累到你。

评分试图引导人们把对“恶”的讨论从各种神神叨叨的宗教说法转移到科学范畴,以“共情”来重新定义“恶”(将人看作物来对待)。人脑中有特定互联的对应区域参与共情机制。作恶是由于受意图、威胁、文化意识形态、早期经验、从众、基因、内外群体等因素影响,造成共情通道的永久关闭或暂时关闭。最后一章回到社会面,指出阿伦特的局限性、不支持死刑(判决者和行刑者同样暂时关闭共情)、呼唤使用共情这项人类的珍贵资源来解决冲突,over。

评分基本没有什么亮点。 神经科学的研究方法并没有什么好奇怪的,这种研究一直都在做,说把心理学打趴的您怕是不知道认知心理学与神经科学的关系。 共情这个词的提出除了使语句简洁之外意义不大。(当然,如果共情腐蚀由必要变充要,那这个提出就一点意义都没有了) 共情是识别他人情感并正确应对的能力。 作恶当然不是以正确方式应对。 作恶必然因为共情腐蚀。 即,不以正确方式应对因为不能以正确方式应对。有些车轱辘话了。 PS.本书反一元性善性恶论。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有