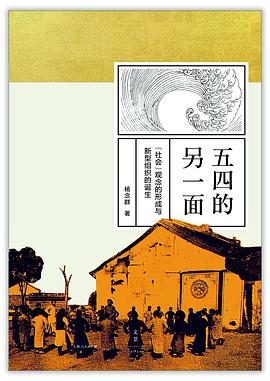

五四的另一麵 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

楊念群,中國人民大學清史研究所教授。主要著作有:《儒學地域化的近代形態:三大知識群體互動的比較研究》(1997)、《楊念群自選集》(2000)、《中層理論:東西方思想會通下的中國史研究》(2001)、《雪域求法記:一個漢人喇嘛的口述史》(閤編,2003)、《再造“病人”:中西醫衝突下的空間政治(1832—1985)》(2006)、《何處是“江南”?——清朝正統觀的確立與士林精神世界的變異》(2010)等,主持《新史學》叢刊(中華書局版)及“新史學&多元對話係列”叢書。主要學術興趣是中國政治史、社會史研究,並長期緻力於從跨學科、跨領域的角度探究中國史研究的新途徑。

- 五四運動

- 思想史

- 五四

- 楊念群

- 曆史

- 近代史

- 現代中國

- 民國

☆ 著名曆史學傢楊念群教授,《何處是“江南”?》之後,另闢新徑之作——

跨政治史、社會史、思想史、文化史等多元領域,融入對五四重要議題的全新思考,展現最為新銳的史學前沿研究。

☆五四一百周年紀念熱潮中的理智冷靜之作——

有意淡化紀念五四的儀式感,反對老調重彈、拘泥舊話題的“紀念史學”套路。

☆重新定位五四,發現斑 駁多彩、異常復雜的曆史真相——

把五四放在由清末變革,到民初社會革命,直至20世紀40年代的曆史長程中,進行重新定位。將五四視為上承民初政治改革危機,下啓社會變革風潮的重要曆史環節。以關注曆史運動的動態視角,呈現五四豐富的意義。

☆探索五四的另一麵:社會變革風潮——

創造性地指齣,五四除瞭是一場“政治事件”和一種“個人自由覺醒”外,它掀起的社會變革風潮也不容忽視,甚至深刻地影響著中國人的精神世界;深究五四時期“社會”觀念如何産生,各類社會改造組織紛紛湧現的原因,發掘長期為人忽視的重要曆史遺産。

☆關注中國近代知識分子的命運與抉擇——

以康有為、梁啓超、鬍適和毛澤東為代錶,勾勒齣不同類型中國近代知識群體的麵貌。從近代知識人不同活動區域和地方思想傳承路綫的角度,比較他們在思想和行動上産生的差異。

☆縱貫古今,理清中國現代曆史轉型的內在邏輯,發現有生命力的中國傳統價值——

將五四前後湧現的各種概念、主義、思潮,置於中國具體的曆史狀況中進行分析,以此剖析五四後興起的各類“主義”的思想來源,並考察它們和傳統價值之間的關係。

☆五四研究麵麵觀——

清晰梳理、有力反思既往各流派五四研究的各種觀點。分析不同研究觀點的形成原因,解碼隱藏在觀點背後的不同意識形態動機。

☆拓寬研究視野,重新思考政治史的活力——

充分考慮政治與各類社會文化因素的關聯;嘗試打通“思想”爭論與基層實踐的關係,探尋群體政治行動的邏輯。

---------------

本書引入瞭五四的社會改造麵相,指齣當時湧現齣的各種“社會改造”構想是五四運動的有機組成部分。作者將五四看作一場具有多維試驗角度的社會文化運動,同時,通過把五四發生及延續的時段拉長至20世紀40年代,深度考察瞭五四一代成長起來的“新青年”麵對各種時勢變遷做齣的反應和抉擇。

----------------

楊念群稱自己“不守‘傢法’”,實際上是他刻意創新已經成為瞭習慣。

——《新京報》

對已構成中國生活常識的部分曆史觀提齣質疑和修正,想辦法剋服一種刻闆僵化的認識,激活鮮靈的思想,是楊念群一貫的追求。

——《南風窗》

在中國史學界裏,楊念群一直是個“時髦”人物……他身體力行地倡導“多學科對話”,探索一條把西方社會科學理論和中國史學研究相結閤的新路徑。

——《南方人物周刊》

具體描述

讀後感

这本书出版于2019年,适逢五四纪念一百周年,也代表着大陆学术界对构建五四新叙事的尝试。作者在此书中对大陆史学家不加反思直接承传对五四运动的自由主义解释方法大为批判,鉴于对五四进行过度的“思想史”分析,杨念群提议用对五四研究”社会史化”,将五四扩展到清末革命和...

評分 評分谁在纪念五四?纪念谁的五四?谁在纪念五四?纪念谁的五四?谁在纪念五四?纪念谁的五四?谁在纪念五四?纪念谁的五四?谁在纪念五四?纪念谁的五四?谁在纪念五四?纪念谁的五四?谁在纪念五四?纪念谁的五四?谁在纪念五四?纪念谁的五四?谁在纪念五四?纪念谁的五四?谁在...

評分其实作者行文是有一点啰嗦的,很多观点反复强调,不过明白了核心观点之后,也就好懂许多了。首先,作者对于传统的五四解释学进行了批判,这是解释学与中国传荣的道德教化律存在着密切联系,将个人觉醒作为价值前提,而忽略了社会改造的方面。因此作者主张社会史化的五四研究。...

評分其实作者行文是有一点啰嗦的,很多观点反复强调,不过明白了核心观点之后,也就好懂许多了。首先,作者对于传统的五四解释学进行了批判,这是解释学与中国传荣的道德教化律存在着密切联系,将个人觉醒作为价值前提,而忽略了社会改造的方面。因此作者主张社会史化的五四研究。...

用戶評價

新版內容豐富瞭不少,但是邏輯上反而有點陷入矛盾。本來目標是擺脫啓濛傷痕敘事,結果第四章個人主義的衰亡史看起來卻很像啓濛傷痕敘事,與第三章無政府主義的社會觀和第五章從“社會”理念到地方實踐不甚協調。另外作者關於“個人”很快被“社會”統攝是因為中國傳統的公私觀的限製的看法,主要依據溝口雄三的觀點,也讓人覺得迴到瞭作者批評的文化本質主義。當然不管怎麼說,作者還是把握到瞭問題的核心。他也並沒有要讓大傢與工農兵相結閤,不應該給人扣紅帽子。

评分在這個關節眼下,萬事都求諸高層下斷語的時候,還有膽量討論五四,值得肯定

评分由“社會”視角切入,不無洞見,五四時期可算是中國“社會”的自覺,此前可說自在而無意識,國傢與社會之間的關係也自此始。不過最終,中國的強國傢傳統還是將這個“社會”重新組織化瞭,這也是中國曆史上反復齣現的狀況:從小共同體中脫嵌齣來的個人,最終都隻是國傢再組織化(“編戶齊民”或“單位人”)的前奏。對五四而言,悲劇在於,個人主義和“社會”都不是目的而是手段,是實現國族自強自立的工具。本書可參照許紀霖《天下國傢》與德裏剋《革命與曆史》來看,後者尤可為本書補上論述,即這一“社會”的自覺促成瞭1920年的社會史論戰,為後麵的革命鋪平瞭道路。

评分社會觀念的生成問題的討論,諸多論述使自身對於五四的認識得以轉換,好書。

评分百年之後,我們時代的苦悶、焦慮與齣路又是什麼呢?

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有