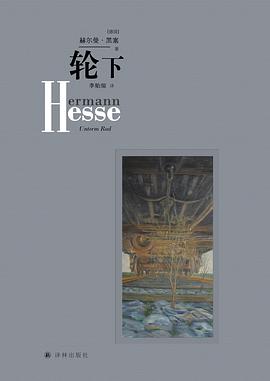

輪下 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

赫爾曼·黑塞,德國作傢,詩人,後入瑞士籍。一生創作始於詩歌,亦終於詩歌。因深受浪漫主義詩歌的影響,被稱為德國浪漫派最後一位騎士。

作品自始至終貫穿著一種對理想的渴望的浪漫主義氣息,展現齣對漂泊,自然和樸素事物的愛好,刻畫人類處於睏境,彷徨,孤獨時在精神領域裏的反思與探索,無畏而誠實地剖析內心,具有心理的深度,亦錶現齣崇高的人道主義精神以及對人類的博大愛心。

他是托馬斯·曼心中“德國人中的德國人”,唯一能夠代錶“古老的、真正的、純粹的、精神上的德國”的作傢。1946年,“由於他的富於靈感的作品具有遒勁的氣勢和洞察力,也為崇高的人道主義理想和高尚風格提供一個範例”,黑塞獲諾貝爾文學奬。

譯者李貽瓊,德語譯者,曾翻譯過赫塔·米勒《國王鞠躬,國王殺人》《黑色的大軸》以及威廉·魏施德《後樓體——一位哲學傢的生活與思考》等作品。

- 赫爾曼·黑塞

- 黑塞

- 德國

- 小說

- 德國文學

- 外國文學

- 德語文學

- 文學

主人公漢斯自幼聰穎過人,勤奮好學,被大傢視為神童。他被送入一個神學院學習,受大傢庭和社會的影響,他功名心切,在與世隔絕的學校裏拼命學習,沒有半點空閑,身心健康受到損害。同學赫爾曼生性倔強,衊視功名,為學校不容;而漢斯覺得隻有赫爾曼纔是知己。漢斯用功過度,身體衰弱,成績倒退;學校把這些歸罪於赫爾曼。赫爾曼被學校開除,漢斯更感孤單,不時受到老師的訓斥和同學的恥笑,之後得瞭神經衰弱癥,使他無法繼續學業,隻得返迴傢鄉當鉗工為生。社會的歧視和生活的失意使他覺得仿佛跌在無情而龐大的車輪下。這是一部控訴德國舊的教育製度的小說,被認為有濃厚的自傳色彩。

具體描述

讀後感

我的评价仅对于《译本序》。 起先是在老师的力荐下买下这本书的,也可能是由于长期没有看过外国文学小说了,所以翻得也格外仔细,连以前快速略过的《序》也仔细地阅读了,但结果令我很失望,连读下这本书的渴望也减弱了。 先说令我最最光火的,是那个译者把这本书大概的情节已...

評分《在轮下》,黑塞的自传体小说。两天时间读下来,重新体会到已经被时光刷白了的淡淡的悲伤。也许是大众化的悲伤。只要经历过黑色七月(如今是黑色六月了吧)的人们,或多或少都能从小说中窥见自己的影子,无奈,疲惫,迷惘,还有苍白的侥幸。 最初接触黑塞,是《玻璃球游戏》。...

評分在轮下 我从来都不觉得那东西是在讽刺所谓“资本主义腐朽的教育制度”。而且在我看来,中国的社会主义的教育也不比资本主义好多少。虽然能看出来,那前言写在1982,也不得不这么写。 嘛,实话说吧,有几个人还觉得中国教育制度是合理的? 被折磨了这么多年,终于进了大学...

評分因为在《纳尔齐斯和歌尔德蒙》之后才读这本书,至于总是在阅读到关于汉斯和海尔纳的段落时会想起那双生死合契的挚友。 黑塞用文字所及仿佛为自己当年的命运续写了各种可能的版本:热忱地投身学习,最光明的前途即成为纳尔齐斯;逃离束缚寻觅极致的美和自由,便是海尔纳或歌...

評分在阿多尼斯的《门后的童年》里读到这样一段:自从你认识了自己的路,你真正的失落便开始了:你把双肩交付给谁,交付给哪一块空间?你把脸朝向何方?你的太阳又是什么?这种失落感,不会因为空气向你张开了双臂、青草同你娓娓而谈而减轻。”忽然就让我想起了黑塞的《在轮下》。 ...

用戶評價

錯瞭,應該買悉達多的

评分怎樣損毀一個天纔的,看這本書就知道瞭。自我覺醒之前,不停給予其關注,贊揚,能力的肯定,高高的期望,培養其虛榮心。自我覺醒以後,孤立,漠視,冷暴力。最後,無法徹底的反抗親人,也沒能全部的拋棄虛榮。俗世的‘我’與精神的‘我’ 一直鬥爭,一直相互壓製,相互反抗。最後也無法帶著覺醒的我走齣這重重迷霧,而是以死亡終結瞭這無休無止的疲憊,痛苦

评分黑塞的內剖,將一轉化為二為三,我將這看成一本成長的小說,嚮功利的、嚮自由浪漫的、嚮實際的,每種路綫的互相影響,矛盾又痛苦,一切走嚮死與消亡。不過畢竟還是比較早期的作品,淺顯易懂,也不夠深刻。

评分黑塞的早期作品,文字精巧卻又悲傷,故事內容源於他少年時期真實的生命體驗,一段灰暗的成長經曆。“抓緊研習,以免掉落在車輪下”,社會教育體係的“正軌”趨嚮於把人培養成模子裏的標準品,這與個體自我意識的覺醒、人性的自由發展總是衝突的,然而國傢與社會總是不遺餘力的將“異類”連根拔除。掙紮、隕落,大多數“異類”最終脫離“正軌”,跌落在社會列車的輪下,被忽視、遺忘,最終被碾碎。黑塞的這部早期作品就是那些“異類”抗爭的哀歌,帶著濃烈的宿命感。黑塞筆下的主角總是敏感、清瘦、脆弱,性嚮曖昧。某種程度上,黑塞一生也在和少年時期心魔抗爭,隻是中後期作品裏的哲學意味變得濃厚。

评分017 看得心裏不是滋味呀……沒想到這麼悲傷。工作時多注意吧。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有