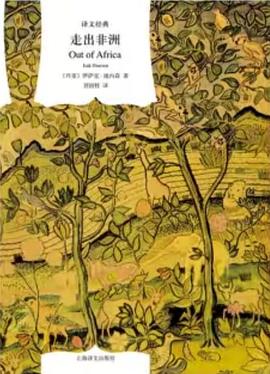

走出非洲 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

伊萨克•迪内森(1885—1962),本名凯伦•布里克森,丹麦著名女作家,婚后随有着贵族头衔的丈夫去往当时的英属肯尼亚开办咖啡种植农场,后经营失败,于1931年回国,开始写作。一度是诺贝尔文学奖的有力竞争者。其叙事艺术深得海明威赞赏,海明威认为本书是他读过的最优秀的关于非洲的书,1954年获得诺贝尔文学奖之后他曾说,伊萨克・迪内森也完全有资格得奖。而约翰•厄普代克则称她为“20世纪最别致如画、艳丽似火的文学人物之一”。

- 译文经典(精装本)

- 伊萨克·迪内森

- 外国文学

- *上海译文出版社*

- 非虚构

- 小说

- 自传

- 丹麦

奥斯卡同名经典影片原著小说

一曲关于非洲生灵的旷世绝唱

-

《走出非洲》是丹麦著名女作家伊萨克•迪内森(1885—1962,本名凯伦•布里克森)的散文体自传性小说,也是20世纪最伟大的英语文学作品之一;连同根据原著改编的同名奥斯卡奖影片一起,在世界各国读者和观影者群中影响深远。

作品以1914至1931年间,作者在肯尼亚恩贡山麓——这片毫不肥沃,也绝不富饶,却仿佛是为大自然所净化的辽阔大地——经营咖啡农场这段经历为背景,匠心独运地将众多的人、景、物融于一炉,既有忠实而富文学性的观察与描摹,也始终贯穿着对自身、对人性的思考,同时真实再现了欧洲移民在非洲这一特殊环境中的生活面貌。

海明威赞赏她的叙事艺术,认为本书是他读过的最优秀的关于非洲的书,1954年获得诺贝尔文学奖之后他曾说,伊萨克・迪内森也完全有资格得奖。而约翰•厄普代克则称她为“20世纪最别致如画、艳丽似火的文学人物之一”。

具体描述

读后感

最近都沉迷在女性自主独立自由的氛围里,迷恋这个题材的电影、电视还有文学作品。也不是说这样的题材一定就要慷慨激昂,心硬如磐石;但生活在“冲破阻碍放心去高处飞翔的”环境里,总是仰着脸追寻着天边仿佛似隐还现的海鸟翅膀一样,时间久了,眼睛酸了,很容易就忘记其实,脚...

评分文/路阿叮 “走出非洲”我是先看的电影后去的故居,最后才看的原著。过程有些颠覆却异常让人寻味。 起初,是一位女性朋友极力推荐,冲着梅姨找来电影,在夜晚的被窝里看完。不顾...

评分用了12天的时间读毕走出非洲,虽然多是用零星的时间拼凑起来,却感觉从那一句''I had a farm in Africa''开始,就深深沉浸在这本书的氛围里,一气呵成。这12天,其中有8天在苏格兰度过。虽然苏格兰和非洲很不同,却有非常惊人的相似的气质,觉得真是读这本书的合适的地方。读到...

评分在完全进入《走出非洲》的阅读状态之后,我全身一直在静静地沸腾着,很久没有看到这么好的书了。 海明威笔下的大海,不会比一个真正的老水手所看到的更辽阔,而饱经沧桑的老水手,却无法像作家一样生动细致地描述他的所见所得。那些动听的故事往往是沉默的,对阅读者来说,最幸...

用户评价

译文生动、优雅,只有一处语法错误。很喜欢这本书的绝大部分,但无法逃避其中一章留下的不愉快印象:土著人基托希因为偷骑主人(一个年轻的白人移民)的马,被打成重伤,又捆绑关押、致死。而作者,居然相信了“基托希本人立意求死才是造成死亡的根本原因”的理论,还把这当成土著人追求自由的美德加以歌颂…另外,离开非洲前,考虑要打死曾与自己相伴的马和狗,又是什么逻辑?

评分每一篇都是一幅美好而温柔的散文。合上书,对非洲的向往有如三毛之于沙哈拉。

评分体会文字的简练与优美。同时阅读两个译文版本才能真切体会到翻译的高下与语言的魅力。走出非洲却一生都仍与非洲同在,文笔优美。并未多着墨于丹尼斯的经历,但在埋葬他的行文里感情表达至深。想看原版。

评分叙事手法别具一格。情感上静水流深。电影要画面要故事没办法要拿爱情做文章,原作的确是刻意将这方面的情感抽离。刘国枝译本文字具有教科书一般的规范,优雅,朴素不刻意。

评分还好吧 血与泪 殖民地 伪善者

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有