《追忆似水年华》以独特的艺术形式,表现出文学创作上的新观念和新技巧。小说以追忆的手段,借助超越时空概念的潜在意识,不时交叉地重现已逝去的岁月,从中抒发对故人、往事的无限怀念和难以排遣的惆怅。普鲁斯特的这种写作技巧,不仅对当时小说写作的传统模式是一种突破,而且对日后形形色色新小说流派的出现,也产生了深远的影响。

具体描述

读后感

翻译实在太烂了,本来我还蛮信任许钧先生的,但是他翻的实在太潦草,有的地方干脆是用汉语里的陈词滥调来敷衍,另一位译者更差劲,很多地方似是而非,癞蛤蟆跳水,不通又不通。字里行间能感觉出译者的不耐烦,当然我这本是92年第三次印刷,也许新的版本修订过,好很多也未可知...

评分从卷一隐隐随笔提及直到卷四终于费大笔墨开始涂抹德夏吕斯男爵这个自命不凡因而暴戾任性的人物,男爵的性格特点渐渐血肉丰满、成为整本书不可或缺的主要印象,让人不时咬牙痛恶又啼笑皆非地原谅,此人拥有现代高贵同性恋者最典型的特征:拥有非凡的时尚和艺术品味(这使他能轻...

评分首先要承认这是读《追忆似水年华》以来阅读体验不那么好的一本。细思这种不适感,主要来源于无休无止沙龙小圈子带来的烦厌,以及叙事者长久''暗中观察''后分析评判里隐隐透出的喜剧味道。 叙事者、阿尔贝蒂娜、夏吕斯男爵、莫雷尔以及颇有地位的维尔迪兰夫人的小圈子(信徒们抱...

评分翻译实在太烂了,本来我还蛮信任许钧先生的,但是他翻的实在太潦草,有的地方干脆是用汉语里的陈词滥调来敷衍,另一位译者更差劲,很多地方似是而非,癞蛤蟆跳水,不通又不通。字里行间能感觉出译者的不耐烦,当然我这本是92年第三次印刷,也许新的版本修订过,好很多也未可知...

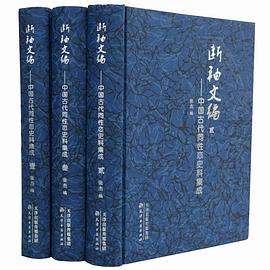

评分终于忍受着无聊和厌倦读完了《追忆似水年华卷4:所多玛与蛾摩拉》:读到卷4时,我已经筋疲力尽了,而普鲁斯特那种深邃宽广的文风也相当熟悉了,竟然成了一种惹人厌烦的、女人气的半死不活的炫耀式写作。况且卷4只能读译林出版社的多人译本【许钧 杨松河译】,翻译质量感觉一般...

用户评价

看到这里他才把追寻的东西点出来,在过去中他追寻的是幻影,在现在他开始追求真实的过去,以及过去追求幻影的自己。

评分最无聊的一册吧

评分最无聊的一册吧

评分即便是旁观他人的苦难,也终将被卷席而过。读到这卷,普鲁斯特起初那种独特的文体已经由于习惯不再新奇,因此让人疲惫不堪了。

评分百合好啊!倒是标题赋予了全书一种前历史性,仿佛里面的社交剧皆归于虚无,阿尔贝蒂娜的幽灵缠绕着「我」,「我」在失去她的时候才刚要决定开始追逐

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有