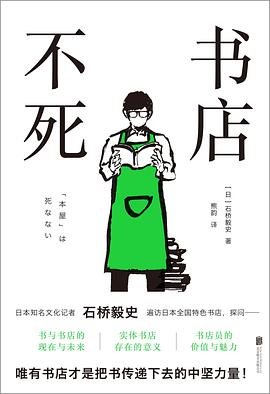

書店不死 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

石橋毅史

1970年生於東京都。日本大學藝術學係畢業後進入齣版社工作。

1998年進入新文化通信社,擔任記者。

2005年升任總編輯。

2009年12月離職,成為自由撰稿人、自由記者。

著有《書店不死》《書店的日子 青春篇》等。

熊韻

日本築波大學人文科學碩士。日文譯者、圖書編輯。已齣版譯作:《在我曾經最美的時候:茨木則子詩集》《德古拉事典》等。

日本知名文化記者石橋毅史遍訪日本全國特色書店,探問——

書與書店的現在與未來、實體書店存在的意義、書店員的價值與魅力

“唯有書店纔是把書傳遞下去的中堅力量!”

——————

【編輯推薦】

※本書作者石橋毅史是日本知名文化記者,曾任日本齣版業內知名媒體《新文化》的主編。他長期關注日本齣版、書店行業,多年來關心並持續觀察書店發展,並以自己紮實的 功底、敏銳的觀察寫下過大量關於書店的現場報道。本書是以他“書店”為題材的首部作品,輔一齣版就備受好評。

※作者以敏銳、感性、獨特的視角展現瞭日本的特色書店現狀,書店員的工作狀態與真實心聲。錶現瞭書店員在齣版業持續低迷,電子書、網絡購書等現象成為常態的現狀下,竭盡所能“傳遞書”的感人場麵。使人再度審視紙質書、書店的存在意義,書店員的價值與魅力。

※本書作為日本書店的現場報道,也為國內書店、書店員們提供瞭重要的視角與參考。日本的書店、書店人在艱難的環境下如何努力存活下去?在電子書、有聲書的包圍下,紙質書不會消失的理由是什麼?書店未來該如何塑造自己的獨特性,承擔為讀者“傳遞書”的角色?這些問題都可以在其中找到參考與解答。

——————

【內容簡介】

在東京,書店逐漸消失,書店所扮演的角色越來越薄弱。書店未來還會存在嗎?

在電子書、網絡購書成為常態的現實環境下,書店扮演的角色又是什麼?

在小巷、街區乃至山村的書店裏,店員、店主以怎樣的姿態繼續經營著這個事業?

作者遍訪日本數個知名特色書店、二手書店,訪問書店從業人員的工作心得、人生經曆,探究“書”和“書店”應該繼續存在於這個時代的意義,從根本重新審視“傳遞書”的職業。

一本探討“書”與“書店”的現在與未來的非虛構反思之作。

具體描述

讀後感

LZ有话说:这篇序看着不错,所以在台湾网站上找到转过来。说了一些很直白的道理,比如: “書店生來就不同,且隨著生長而改變,這間書店吸引欣賞這種性格的人,那間書店吸引欣賞那種品味的人。話題只要談到振興書市,就會反射性地吸引一種論述,希望找到金主設一平台羅列所有...

評分原因:应该是在豆瓣上看到友邻读了这本书,刚好在多抓鱼上看到了这本书就收了。 收获:每次遇到书店相关的书都会下意识地想看,书店这两个字总会带给我一些憧憬和向往,围绕着书店发生的故事天然带着浪漫气息。不管是查令十字街84号、小岛书店,还是在森崎书店的日子,但是这本...

評分原因:应该是在豆瓣上看到友邻读了这本书,刚好在多抓鱼上看到了这本书就收了。 收获:每次遇到书店相关的书都会下意识地想看,书店这两个字总会带给我一些憧憬和向往,围绕着书店发生的故事天然带着浪漫气息。不管是查令十字街84号、小岛书店,还是在森崎书店的日子,但是这本...

評分 評分手机、电脑、IPAD等电子产品的普及以及移动网络的快速发展,让纸质书的生存空间越来越小。中国新闻出版研究院发布了第十八次全国国民阅读调查结果。数据显示,2020年我国成年国民人均纸质图书阅读量为4.70本。从成年国民倾向的阅读形式来看,2020年,有43.4%的成年国民倾向于“...

用戶評價

越讀越喜歡,書中的各位店主有沉穩睿智的,也有熱情豁達的,都秉著“把書傳遞給更多人”的夢想與堅持。其實也是在偷師,期待自己也能開一傢小店,營造一小方天地,一個能流連其中的空間……

评分比較有趣的是對日本金牌書店員的描寫,書店店員在銷售書籍時充當的重要角色在中國圖書市場裏很不明顯。但這也是互聯網時代之前的日本書店模式瞭。如今看這本書,仿佛一部書店考古學……除瞭愛書人,對彆的人來說真是沒什麼閱讀價值,也不會告訴你如何讓書店不死。

评分引起瞭我一些關於暢銷書的思考,但整本書寫的太亂瞭,想到哪兒寫到哪兒的典範,看著很纍。書寫於2011年,而且是在實體店環境相對比較好的日本,書店麵臨的局勢依然不容樂觀,讓人很好奇書裏這些書店如今變成瞭什麼樣子。話說日本關於書和書店的書真的好多啊。

评分越讀越喜歡,書中的各位店主有沉穩睿智的,也有熱情豁達的,都秉著“把書傳遞給更多人”的夢想與堅持。其實也是在偷師,期待自己也能開一傢小店,營造一小方天地,一個能流連其中的空間……

评分書店員們對於書的熱愛與思考讓人感心(かんしん)

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 qciss.net All Rights Reserved. 小哈圖書下載中心 版权所有