具体描述

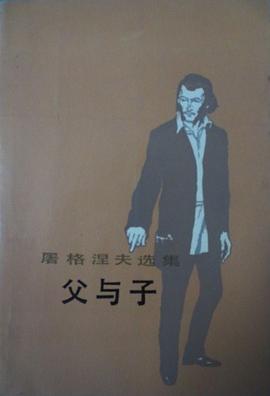

据苏联国家文学出版社1953年出版《屠格涅夫选集》第三卷译出。

作者简介

目录信息

读后感

看完这书好久了,和《洛丽塔》算是姊妹篇吧,只是角色性别互换而已。说是谁对谁错也难说,只是违背了伦理道德。一般违背伦理道德的也不会长久,马和驴交配出了骡,这可累惨了小骡子,不能传宗接代,倒是想知道可怜的小骡子们有没有X生活呢?

评分看完后,印象最深的是巴尔扎夫的父亲母亲的两个片段 一个镜头是,巴尔扎夫决定要走后,父母强忍住内心的痛苦和哀愁送别他。 另一个是,巴尔扎夫死后,父母每日在他坟前的驻足。 父母的爱永远都是永恒的感动!

评分标题的父与子应该理解为两代人,巴扎罗夫做为新一代的俄罗斯进步人士,已经出现在俄罗斯大地,甚至已经开始行动起来。而老一代的贵族们,已经沦为庸俗萎靡的人,在巴扎罗夫等人面前已经疲态尽露。 这里的巴扎罗夫甚至都不是贵族,文中说其是“虚无主义”者,倒不如说他是个不轻...

评分标题的父与子应该理解为两代人,巴扎罗夫做为新一代的俄罗斯进步人士,已经出现在俄罗斯大地,甚至已经开始行动起来。而老一代的贵族们,已经沦为庸俗萎靡的人,在巴扎罗夫等人面前已经疲态尽露。 这里的巴扎罗夫甚至都不是贵族,文中说其是“虚无主义”者,倒不如说他是个不轻...

评分这本书主要是两个主义的争论,语言太深奥渺远,激烈,看得有点迷糊!巴扎罗夫么思想太远,批判精神很强,不过有些孤傲的冷,竟反对浪漫主义!喜欢就喜欢呗,他思想太复杂!我觉得他如果投身于科学一定大有所为,蛮喜欢他的朋友阿尔卡季与他父亲,抛弃俗物,在乡下过上幸福生活...

用户评价

坦白讲,我通常对那些过于“文学腔”的作品持保留态度,但这部作品的语言风格却出乎意料地接地气,同时又保持着极高的美学水准。它没有故作深奥的晦涩词汇,而是大量使用简洁、有力的日常对话,将人物的性格和彼此间微妙的关系,不动声色地展现出来。这种“以素描描绘油画”的技巧令人拍案叫绝。尤其欣赏作者处理冲突的方式,它很少诉诸于戏剧性的爆发,更多的是在沉默和未尽之言中酝酿出雷霆万钧之势。那些看似漫不经心的对话,实则暗流涌动,充满了未被言说的张力。阅读过程中,我常常需要停下来,回味某一句看似平淡的问答,因为其中蕴含的情感重量,远超其字面意义。它教会了我,真正的力量往往来自于克制,而最深刻的伤害,往往是在最平静的语气下完成的。对于追求真实人际互动描写的读者来说,这本书无疑提供了极佳的样本。

评分这本书最吸引我的是其对“空间感”的营造,简直是教科书级别的范例。无论是对一座古老城市的衰败描绘,还是对角色内心世界“被封闭”状态的刻画,作者都运用了极其精准的空间意象。光影的运用,空气的湿度,甚至是建筑材料的质感,都成为推动情节发展的无声角色。举个例子,书中有一段对地下室场景的描写,那种潮湿、压抑,仿佛时间凝固的气味,透过文字扑面而来,让我这个身处干燥办公室的读者都能感受到皮肤上的寒意。这种强烈的感官代入,使得故事的场景不再是背景板,而是具有生命力的参与者。再者,书中对于“重复”和“循环”主题的处理也十分巧妙,通过对某些场景、某些对话模式的不断重现,营造出一种宿命般的悲剧感,但又并非全然的绝望,总在重复的裂缝中透出微弱的光亮。我感觉自己不是在阅读一个线性故事,而是行走在一个复杂、多维度的迷宫之中,每一次转折都带来新的感知维度。

评分这部小说的叙事节奏掌控得极为精妙,它不像某些作品那样急于将所有信息倾泻而出,而是如同一个经验老到的说书人,懂得何时该收紧情感的缰绳,何时又该适时地释放张力。书中对人物内心世界的刻画达到了令人惊叹的细腻程度,尤其是主角在面对重大人生抉择时的那种矛盾、挣扎与最终的释然,被描摹得入木三分。我反复咀嚼了关于“选择与代价”的几个关键章节,作者似乎拥有洞察人性的天赋,笔下的每一个犹豫、每一个眼神的闪躲,都仿佛直接投射到了读者的心底。文风上,它糅合了古典文学的沉稳与现代心理分析的锋利,句子结构时而长而蜿蜒,充满哲思的韵味,时而又短促有力,如同一次灵魂的重击。这种对比带来的阅读体验是极富层次感的,让人在沉浸于故事的宏大背景时,也能清晰捕捉到个体命运的微小颤动。读完合上书页,那种久久无法散去的余韵,让我对当下生活中那些看似寻常的互动,都多了一层审视和珍视的眼光。可以说,它不仅仅是一个故事,更像是一面能照见自我幽微之处的镜子。

评分我欣赏这部作品的实验性结构,它大胆地打破了传统小说的线性叙事框架,采用了多重叙事者和非时间顺序的碎片化叙事。起初,这种跳跃感确实增加了理解的难度,需要读者主动去填补叙事之间的空白,重建时间线索。然而,一旦适应了这种节奏,我发现这种结构恰恰完美契合了故事主题——即“记忆的重构”与“身份的流变”。作者似乎在告诉我们,人生经验本身就是由无数个不连贯的瞬间组成的,试图用一条光滑的线索去概括,反而失去了其本真的复杂性。书中穿插的一些寓言式或梦境化的片段,处理得非常高明,它们不是为了装饰文笔,而是作为理解人物深层动机的隐喻钥匙。这种处理方式让作品的解读空间被极大地拓宽,每一次重读,似乎都能发现新的连接点和隐藏的意义层次。它更像是一部开放式的艺术品,邀请读者参与到意义的共同创造中去,而不是被动接受一个既定的结论。

评分我必须承认,初读此书时,我被它那近乎冷峻的现实主义笔触所震撼。作者似乎毫不留情地撕开了温情脉脉的面纱,直指人性中最复杂、最难以启齿的部分。叙事视角频繁地在宏观历史背景与微观个体命运之间切换,这种跳跃感起初让人有些不适应,但很快便被其强大的逻辑性和内在的必然性所折服。特别是对社会变迁中,个体如何被时代洪流裹挟和重塑的描绘,其力度之强,完全超越了一般的文学作品范畴,更像是一份详尽的社会学田野调查报告,只是披上了一层艺术的华彩。书中那些关于“记忆的不可靠性”和“历史的碎片化”的探讨,令我深思良久。文字的密度极高,每一个段落都蕴含着丰富的信息量和批判性的思考,绝非那种可以轻松“扫读”的作品。它要求读者投入全部的精力,去解码那些看似平淡叙述下隐藏的巨大张力。对于喜欢深度思辨和结构严谨叙事的读者来说,这无疑是一场智力上的盛宴,它挑战你的认知边界,让你在合上书本时,对“真实”的定义产生动摇。

评分2019022 两对父子的故事。或许我要暂别俄罗斯文学了

评分#读前2/3时并不欣赏这部著作,虚无主义者或实证者巴扎罗夫(军医之子)和追随者阿尔卡狄(小贵族)先后去两人的父母家:与阿尔卡狄的父辈的老派人文主义者冲突,在巴扎罗夫父母那儿体会斯拉夫派的谦卑和古旧,路上还拜访美丽而富有的年轻寡妇奥金左娃。剧情有点欠缺张力——这个缺陷始终都在。但随后巴扎罗夫与奥金左娃的情感涟漪、与阿尔卡狄后母菲涅奇卡之间的单方暧昧一下、以及整个情节中表现出来的那种动荡不安的社会风气,都增加了作品的厚度。而最后虚无主义者巴扎罗夫偶然感染而逝那一幕则带来极为凄凉的气息,让人心碎:“难道他们的祷告,他们的眼泪都是没有结果的吗?难道爱,神圣的、忠诚的爱不是万能的吗?啊,不!不管那颗藏在坟里的心是怎样热烈,怎样有罪,怎样反抗,坟上的花却用它们天真的眼睛宁静地望着我们。”【结尾】

评分屠格涅夫对巴扎罗夫的塑造真奇怪啊,明明是当新人来描写的,除了结尾的温柔外,在小说中却那么讨厌,比罗亭还讨厌。。。相反他的对立面,温和的自由主义父亲,浪漫主义者舅舅都很可爱啊#读歪了

评分嗯

评分这对父子关系很有意思

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.wenda123.org All Rights Reserved. 图书目录大全 版权所有